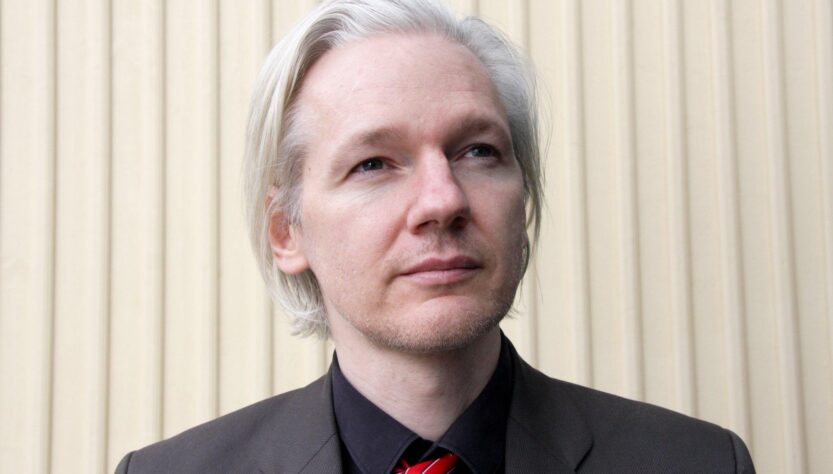

Il caso Julian Assange: giornalismo libero o minaccia alla sicurezza?

Negli ultimi anni, il nome di Julian Assange ha risuonato nelle aule di giustizia e nei dibattiti pubblici di tutto il mondo, suscitando opinioni polarizzate e interrogativi cruciali. Da fondatore di WikiLeaks, Assange ha sostenuto un’idea audace: il diritto del pubblico a conoscere le verità nascoste dai poteri forti. Tuttavia, le sue azioni hanno anche sollevato allarmi internazionali sulla sicurezza e sulla protezione delle informazioni sensibili. In questo articolo, esploreremo il delicato equilibrio tra la libertà di stampa e la necessità di garantire la sicurezza nazionale, analizzando le implicazioni delle rivelazioni di Assange e il complesso dibattito che ne è scaturito.Che si tratti di un paladino della libertà o di una minaccia all’ordine pubblico, il caso Julian Assange invita a riflettere su ciò che significa veramente informare e su quali siano i costi della verità.

Il conflitto tra libertà di stampa e sicurezza nazionale nel caso Julian Assange

Nel dibattito che circonda il caso di Julian Assange, il concetto di libertà di stampa è messo a confronto con le preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Da un lato, Assange, fondatore di WikiLeaks, ha reso pubblici documenti riservati che rivelano violazioni dei diritti umani, abusi di potere e operazioni militari poco trasparenti. Dall’altro, i governi sostengono che le sue rivelazioni potrebbero mettere in pericolo vite umane e compromettere la sicurezza dei loro cittadini. Questo dilemma tra informazione e protezione è al centro di un acceso dibattito che coinvolge giornalisti,politici e cittadini.

Il principio della libertà di stampa, sacrosanto in una democrazia, è spesso invocato a favore di Assange.La sua attività di giornalismo investigativo ha, infatti, portato alla luce questioni di vitale importanza per la società. Le rivelazioni sulle guerre in Iraq e Afghanistan hanno sollevato interrogativi cruciali sull’operato dei governi e sulle politiche di guerra. Per molti sostenitori, consentire la disseminazione di informazioni di pubblico interesse è essenziale per garantire la responsabilità e la trasparenza.

Tuttavia, i critici di Assange mettono in guardia sul fatto che certe informazioni, se divulgate indiscriminatamente, possono avere conseguenze devastanti. Le operazioni militari, ad esempio, possono essere compromesse, e le vite di informatori e cittadini innocenti possono essere messe a rischio. La delicatezza della questione risiede nel bilanciamento tra il diritto all’informazione e la necessità di proteggere la sicurezza nazionale. È un conflitto complesso, con sfumature che richiedono un’analisi approfondita e sfida le nostre convinzioni più radicate su ciò che costituisce l’interesse pubblico.

In questo contesto, la legge sulla sicurezza nazionale spesso entra in gioco.I governi, rivendicando la protezione delle proprie operazioni e della sicurezza dei loro cittadini, possono legittimamente argomentare che alcune informazioni debbano rimanere riservate. Alcuni analisti segnalano che un’eccessiva trasparenza può compromettere non solo la sicurezza degli Stati, ma anche la sicurezza degli individui coinvolti in operazioni sensibili. La risposta a quale sia la giusta misura rimane aperta e divisiva.

In un mondo in cui la disinformazione è all’ordine del giorno e dove il confine tra verità e propaganda è sempre più sfumato, la figura di Assange si erge come simbolo di una lotta più ampia per la libertà d’informazione. I suoi sostenitori affermano che, senza persone disposte a correre rischi e sfidare l’autorità, le verità scomode sarebbero facilmente occultate.È importante considerare le implicazioni dell’assunzione di posizioni rigide a favore della censura. La storia ha mostrato che una stampa asservita alle logiche di Stato può portare a regimi autoritari e a una società meno giusta.

D’altra parte, l’azione di Assange solleva interrogativi sul modo in cui nuovi mezzi di comunicazione, come Internet, influenzano la sicurezza nazionale. Le piattaforme digitali permettono una diffusione immediata e globale delle informazioni, ma ciò presenta anche il rischio di esporre dettagli sensibili in modo incontrollato. Un’inchiesta giornalistica responsabile deve necessariamente affrontare la questione della verifica dei fatti e del contesto. La sfida sta nel garantire che l’informazione rimanga un potente strumento di democrazia, senza diventare un’arma a doppio taglio.

Il caso di Assange ha riacutizzato le tensioni tra stati e attivisti, ma ha anche galvanizzato un movimento più ampio a favore di una maggiore libertà di espressione.Diverse organizzazioni internazionali, inclusi gruppi di difesa dei diritti umani, hanno preso posizione contro le sue estradizioni, ritenendo che la persecuzione di Assange rappresenti una minaccia per la libertà di stampa a livello globale. Sotto questo profilo, Assange non è solo un individuo, ma un catalizzatore di un dialogo fondamentale su come le società gestiscono la verità e la sicurezza.

il conflitto tra la libertà di stampa e la sicurezza nazionale, esemplificato dal caso Assange, non può essere risolto con una formula semplice. È indispensabile un dibattito che consideri le molteplici dimensioni di questa problematica. La riflessione critica su dove tracciamo i confini tra informazione e privato, tra verità e segretezza, rimarrà una questione centrale nella società contemporanea. La sfida è, quindi, quella di sviluppare un quadro normativo che riconosca e protegga entrambi gli imperativi.